職種紹介

R&D

OUR WILL

技術で、未来を創る

Creating a future with our technology

OUR PROMISE

あらゆる事に挑戦し、それを皆で認め合う

Encourage each other to embrace every challenge we make

R&Dに求められていること

日産自動車のコーポレートパーパス「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける。」を実現するために新たな価値を創造し、革新的で先進的な技術開発を加速していきます。

私たちの仕事

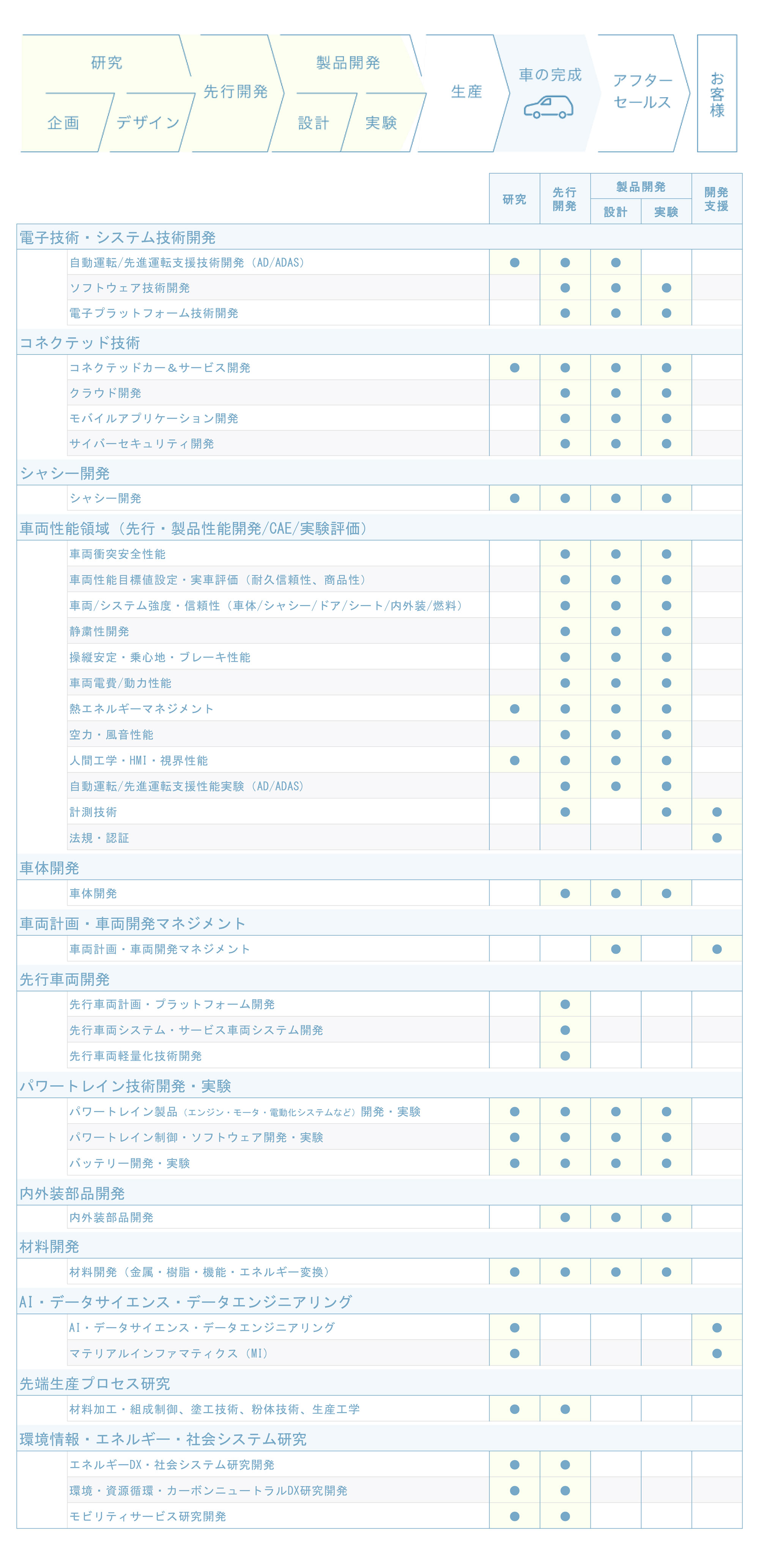

R&Dの仕事は未来のモビリティ社会に貢献する新たな価値の創造を目的とした研究、将来的な商品化を見据えた先行技術開発、戦略に基づき量産化に向けた製品開発に分かれています。

-

自動運転/先進運転支援技術開発(AD/ADAS)

自動運転と先進運転支援技術の更なる進化に必要となるセンシング技術の開発と車両周辺認識・車両制御のアルゴリズム開発とソフトウェア開発、自動運転に関わるHMI技術やシミュレーション技術の開発を行います。

-

ソフトウェア技術開発

車両開発効率・高品質化を実現するためのソフトウェア共通基盤技術の開発、及び自動運転などの車載用 量産ソフトウェア開発を行います。

-

電子プラットフォーム技術開発

車両に搭載される電子制御ユニットを協調制御するための、通信、電力、サイバーセキュリティ、回路/素子、EMCなど、電子電装共通の技術開発、及び電子鍵や電動シートなど電子電装機能のシステム開発&部品開発を行います。

-

コネクテッドカー&サービス開発

ナビゲーションシステムやメータシステム、オーディオシステムの開発、スマートフォンとの連携技術開発、4G/5G通信モジュール開発、それらをベースとしたサービス開発、HMI開発、ソフトウェア開発を行います。

-

クラウド開発

コネクテッドカー&サービスにおけるオフボードシステムの企画・設計・開発、および車載機からクラウド・スマートフォンを繋いだサービスアーキテクチャ設計、クラウドシステム・サービスアプリケーション開発を行います。

-

モバイルアプリケーション開発

クルマとお客様をつなぐモバイルアプリケーションにおいて、最先端のWeb/IT技術とAgile 開発手法で、グローバルに向けたサービスを開発・運用します。エンジニアの創造性を原動力に、お客様の生活を豊かにするソリューションを創造します。

-

サイバーセキュリティ開発

コネクテッドカー&サービスにおけるサイバーセキュリティ対策の企画・設計・開発、および開発システムのアセスメント実施、対策案の立案・インプリメンテーション、法規対応設計などを行います。

-

シャシー開発

世界中のお客様がクルマに求める運動性能(走る・曲る・止る)を具現化するサスペンションやステアリングホイール、ブレーキなどの開発を行います。

-

車両衝突安全性能

日産車がかかわる交通事故の死者数を実質ゼロにする「ゼロ・フェイタリティ」の実現に向けた衝突安全性能の開発に取り組みます。海外拠点を含めた、多岐にわたる開発領域に関連しており、グローバルに活躍する機会もある仕事です。

-

車両性能目標値設定・実車評価(耐久信頼性、商品性)

車両評価やお客様調査、技術分析から商品を作りこみ、車全体の開発に携わり、新型車開発の中心として活躍できる仕事です。お客様視点で設定した車の性能・技術開発目標を販売後も含めて評価責任を担います。

-

システム強度・信頼性(車体/シャシー/ドア/内外装/燃料)

試作車や車体/シャシー/内外装等のシステム構成部品を対象にした、強度・信頼性の開発・実験を行います。実車走行や実験装置を用いた各種計測や故障メカニズム解析、市場負荷調査を通し、高い信頼性の実現に取り組みます。

-

静粛性開発 (先行開発、性能計画、CAE、実験)

EVの普及と共にクルマの静粛性が重要になっています。静粛性を高めるだけでなく、心地の良い走行サウンドを創り出す振動騒音性能技術を開発します。世界中のお客様のニーズを把握するため、グローバルに活躍する機会もある仕事です。

-

操縦安定・乗心地・ブレーキ性能

ワクワクして安心・快適に走る車を提供し続けられるよう、「走り」で世界をリードする技術を開発します。設計・シミュレーションから実際に開発車両を運転し、車の仕上げまで携わることができる、モビリティの楽しさをお客様に届ける仕事です。

-

車両電費/動力性能

電動化戦略に基づき、車両電費と動力性能の開発を行います。進化の著しい電動車市場でお客様の求める性能目標を提案し、達成に向けた性能開発を企画~設計~評価~市場投入まで、一貫した開発を行います。

-

熱エネルギ―マネジメント

電動車の普及が加速する中、充放電性能、暖房冷房性能、および信頼性を両立する為にバッテリーやパワートレインの熱マネジメント技術の重要性が高まっています。今後EVの中心となりうる熱マネジメントに関する領域で活躍できる仕事です。

-

空力・風音性能

「風」を利用した魅力あるクルマづくりの為に、空力、風音性能開発を行います。デザイナーや部品設計エンジニアと連携し、低空気抵抗、高い静粛性を具現化するために風洞、CFD、テストコースでの実験を駆使し、最適形状を提案します。

-

人間工学・HMI・視界性能

快適で使い易いクルマやサービスを提供するため、乗降性、シート座り心地、安全確認のし易さ、ユーザビリティ等の性能、およびコネクテッドサービスによる体験価値を人間特性に基づき目標設定し、評価します。

-

自動運転/先進運転支援性能実験(AD/ADAS)

ニッサン インテリジェント モビリティを支える基幹技術である自動運転支援技術を開発します。自動運転支援技術である「プロパイロット」搭載車種を拡大しており、海外での性能確認や、他社に先駆けた新技術の製品化に携わることができます。

-

計測技術

電動化・知能化により高度複雑化する車両性能を、様々な計測原理を応用して評価する技術を開発します。また、その計測データをデジタル空間で解析等に活用できる計測データ応用手法(デジタルツイン)を開発します。

-

法規・認証

世界のお客様に日産車を届けるため、各国の環境・安全に関わる法規動向を調査し、認可を取得します。世界各国とコミュニケーションを取りながら業務を進めていきます。ビジネス・開発の方向付けをする役割の一部を担います。

-

車体開発

開発車両に求められるデザインや性能を実現するための基本骨格(車体・プラットフォーム)構造を開発します。

-

車両計画・車両開発マネジメント

車両計画は開発車両に求められる性能やデザインを実現するために、車体/プラットフォーム・乗員配置・パワートレイン等、車両全体のパッケージ計画、及び、共用化戦略を検討します。車両開発マネジメントは車両開発責任者の元、プロジェクト全体のQCT(性能・コスト・開発日程)が計画通り進捗するようマネジメントを行います。

-

先行車両計画・プラットフォーム開発

未来(5-10年後)のクルマについてその時代の勝ちシナリオを考え、それを具現化する車両を企画し全体パッケージや性能のとりまとめをしていきます。実際に試作車を作り企画したクルマの価値を検証し製品開発につなげていきます。

-

先行車両システム・サービス車両システム開発

未来(5-10年後)のクルマの在り方や使われ方を考え、競争力ある車両システムの技術開発とその価値提案を両輪でまわしていきます。電動化・知能化技術を先取りした試作車を用いて、技術と魅力をクルマで検証し製品開発につなげていきます。

-

先行車両軽量化技術開発

将来の環境戦略(電費/カーボンニュートラル/サステナビリティ)に基づいて、軽量化だけでなくCO2を固定化できるコンポジット材を用いた部品開発や生物模倣技術などの従来にない新構造を提案し、製品開発につなげていきます。

-

パワートレイン製品(エンジン・モータ・電動化システムなど)開発・実験

カーボンニュートラル社会の実現に向け、「他のやらぬことを、やる」精神のもと、現行パワートレインユニットの性能向上と次世代の電動パワートレイン製品の先行・基盤技術、製品の開発・設計・実験を行います。

-

パワートレイン制御・ソフトウェア開発・実験

カーボンニュートラル社会の実現に向け、クルマにかかわる動力制御(走り、燃費、安全、安心)開発・適合評価と、パワートレインとコネクテッドを組合せたソフトウェアの開発を行います。

-

バッテリー開発・実験

カーボンニュートラル社会の実現に向け、全固体電池を含む高性能次世代電池の先行・量産開発と車載用の電池パック、セル、電池モジュールを安全・高品質・高性能な電池ユニットとして開発・評価を行います。

-

内外装部品開発

快適性、商品性、安全性など様々な性能に配慮したランプ、シート、内外装部品などを設計・開発します。

-

製品品質設計

品質を向上・維持する為の技術的な解決策を開発・適用し、製品の改善、技術力向上の支援を行っています。世界初の新技術や新機能の魅力創出、信頼性確保に必要な設計開発を推進しています。

-

材料開発(金属・樹脂・機能・エネルギー変換)

クルマの軽量化、電動化、品質・コスト改善に向けた材料の研究(基礎・応用)開発を行います。

-

AI・データサイエンス・データエンジニアリング

AI・データサイエンス・データエンジニアリングを活用した新価値創造、および既存技術開発の革新をリードします。

-

マテリアルインファマティクス(MI)

人工知能(AI)による機械学習を材料開発に応用したのがMaterials Informatics(MI)です。クルマを大きく進化させるために、MIを材料、デバイス、プロセス等に適用していきます。

-

材料加工・組成制御、塗工技術、粉体技術、生産工学

IoTやAI技術による将来の自動車工場の検査や組立工程の効率化、人とロボットの協業に係る技術、3Dデータに基づく型無し成形技術、3Dプリンターやインクジェットを活用した高速造形・塗工技術等の研究を行います。

-

エネルギーDX・社会システム研究開発

再生可能エネルギー100%の社会の実現に向け、駐車中のEVのバッテリーを活用した、エネルギーマネジメントシステムの研究・開発・実証を行います。また、そのための要素技術として、膨大なEVのコネクテッドデータの解析や予測技術に関する研究を行います。

-

環境・資源循環・カーボンニュートラルDX研究開発

バッテリーをはじめとしたEV部品を、最小限の環境負荷、かつ低コストでリユース・リサイクルする技術の開発を行います。また、将来のサーキュラーエコノミーを前提とした社会を見据えて、サプライチェーン・バリューチェーンにおけるデータトレーサビリティー技術と新たなビジネスに関する研究を行います。

-

モビリティサービス研究開発

自動車製品開発の視点だけでなく、自動車が使われる社会や地域デザインの視点を持つ必要があり、モビリティサービス研究と同時に地域の賑わいづくりにつながる取り組みを進めています。

一日の仕事の流れ

9:00

-

出社

メールチェック、一日のスケジュールを確認します。

※新人にはフレッシュマンリーダーという先輩社員がメンターとしてつき、仕事の進め方、優先順位のつけ方など適宜サポートします。

10:00

-

チームミーティング

担当プロジェクトの進捗状況や実験結果、および社内連絡事項などの共有も行います。

11:00

-

実験準備MTG

実験目的や条件などを関係者と確認します。

12:00

-

昼休憩

社内のカフェテリアでチームメンバーとランチ

13:00

-

関係者とのMTG

関係部署やサプライヤーの方とのミーティングを行いプロジェクトの課題や解決策などについて議論します。

16:00

-

技術検討

実験データの評価、分析、および技術課題の検討などを行います。

18:00

-

退社

一日のまとめや、明日やることなどを整理します。

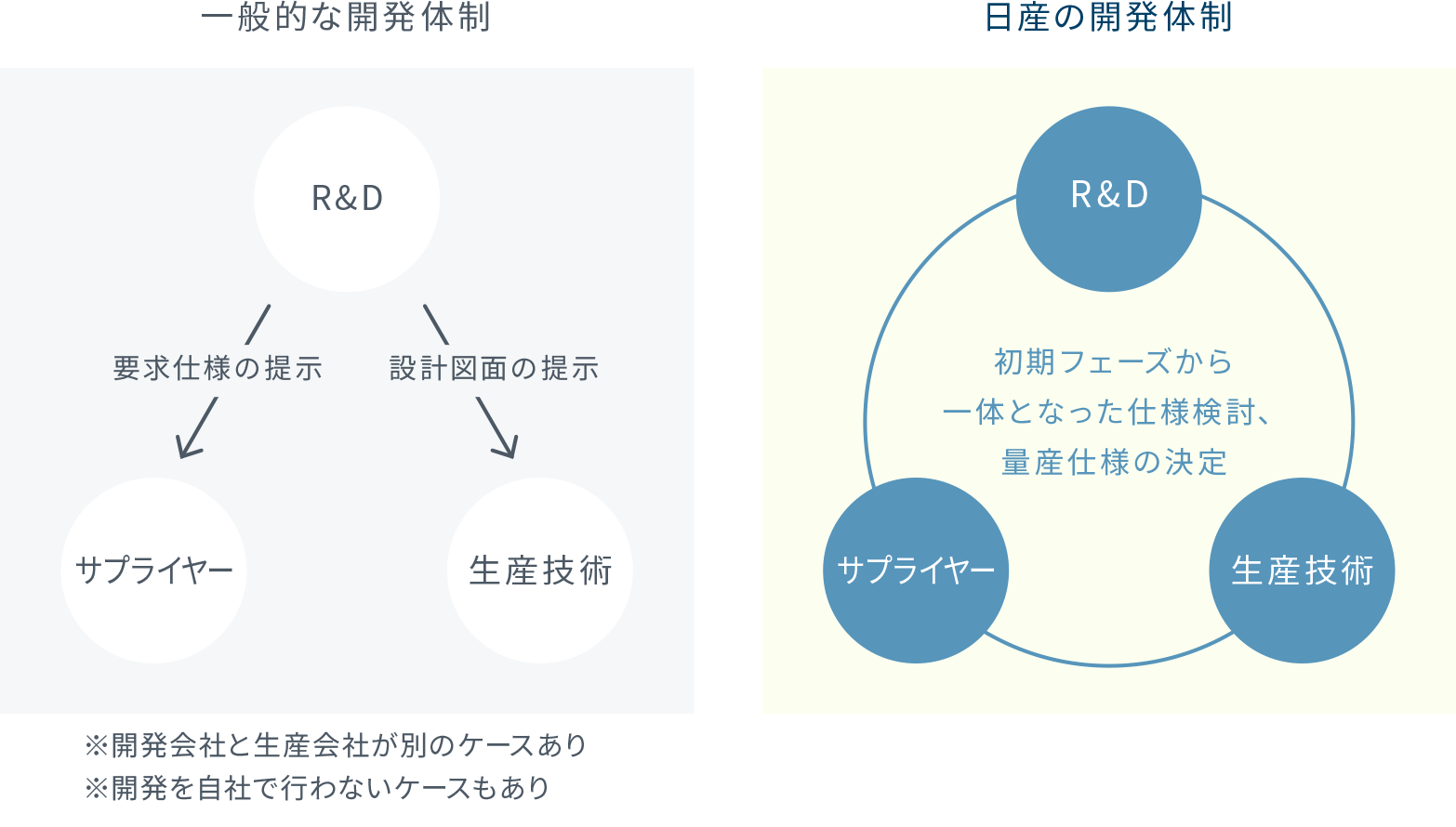

組織PR

サプライヤー、生産部門と

三位一体の開発体制

部門・会社の枠を超えて、密に連携しながら開発を進めることで高品質で高性能なクルマ造りを実現しています。